観能録〈花月〉

- cocon

- 2024年7月16日

- 読了時間: 6分

更新日:2024年7月17日

2024年7月7日 石川県立能楽堂 金沢能楽会定例能の観能記録です。

みて考えたこと(例によって演目の話)中心。

観る前に ―世阿弥の作能方針ー

世阿弥は『三道』「放下」の項にて、能の題材に相応しい者を列挙する中で「花月」の名を挙げている。(※1)そのことから、花月は実在した遊狂芸の名手をモデルにしたと考えられる。ただし、それは謡曲〈花月〉の題材たりうる遊狂の芸の面白さの部分を造型に利用した、ということであり、ワキとの親子関係や結末などは作能上で付与されたものである。

実際、世阿弥は同じ項にて「放下」を主役とする場合の作能法についても述べており、放下の能では、往々にして親兄弟や夫婦の再会を結末に据えると書いている。さらには、「親子、兄弟などの逢ひ場ならば、少し泣き能の意風の気色にて、結びて入るべし」と言う。つまり結末に再会場面を持ってきた上で、少し観客を泣かせるような趣向を持てばよいというのである。

では、「遊狂」として名の挙がる放下をシテとし、再会譚を結末に持つ〈花月〉は、世阿弥の推奨した”泣き能”の趣向を持つのだろうか?今回はこのような視点で鑑賞してみた。

(※)「放下には自然居士・花月・東岸居士・西岸居士などの遊狂」(世阿弥『風姿花伝・三道』竹本幹夫校註、角川ソフィア文庫)

あらすじ

筑紫彦山の麓に住むワキ(僧)は、子を失ったことを機縁に出家し仏道修行の旅をしていたが、思い立って都の清水寺を訪れる。門前の者(アイ)に見ものはないか尋ねると、彼に乞われて花月という喝食姿の少年が出てきて、門前の者共に小唄を面白く謡い、弓で鶯を射ることを殺生戒で思いとどまる様子などを演じてみせる。ワキ僧に乞われて清水寺の縁起を見事に謡いあげると、その姿をみていたかつてワキは失った子と気づき名乗り出る。

花月は七歳で天狗に攫われてからの放浪の日々を八撥(鞨鼓)舞をしながら語って見せ、最後にワキと共に仏道修行へと旅立ってゆく。

ワキの述懐 ―親子再会譚らしさ―

冒頭、ワキ(僧)は下記のように語る。

・「七歳と申しし春」に子を「行方も知らず失」ってしまい、「夫(それ)より浮世あじきなく」思い出家した。

・「都は人の集(あつま)り」なので、この春「都にのほり行方を尋ばや」と思い立った。

今回の舞台や、参照した昭和改訂版の宝生流謡本(※1)には、このようにワキの詳細な述懐が存在する。しかし、これは観世流に存在しないようだ(※2)。少し調べると、雑誌『謡曲界』の〈花月〉特集で五流派の異動がまとめられており、どうも大正時代には観世・宝生以外の三流派がこの述懐部分を持っていたと思われる(※3)。宝生流は大改訂のタイミングで、この述懐を取り入れたのであろうか?

また、この直後に「生れぬさきの身を知れば。〳〵。哀れむべき親もなし。親のなければ吾為(わがため)に。心をとむる子もなし。千里(ちさと)を行くも遠からず。野にふし山に泊り来て。」という上歌がある。この後、観世流では「これぞ誠の住家なる」と続き、〈卒塔婆小町〉と同じ詞章となる。しかし、観世流以外は現在「清水寺(せいすいじ)にも着きにけり。」とする。観世の方が古形に近いと思われるが、子の喪失を世を捨てるほどの出来事とする名乗りと、まるで相反する仏教の教えを説くこの上歌の組み合わせは、却ってワキの断ち切ることのできない子への思いを強調する。 異同はあれども、冒頭部分におけるこれらの詞章を念頭に鑑賞する方が、その後の親子再会譚としての流れをより劇的に楽しめる。“泣き能”への布石とも言えるだろう。

(※1)宝生新 [編]『花月』,下掛宝生流謡本刊行会,昭和10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1101398

(※2)新編日本古典文学大系『謡曲百番』(西野春雄校註、岩波文庫)参照。底本は寛永七年黒沢源太郎刊観世黒雪正本。

(※3)『謡曲界』16(3),丸岡出版社,1922-03. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1531919

再会という非日常は日常の延長線上にあり

花月は日々清水寺や雲居寺を行き来して、門前に芸を披露して暮らしていたと思われる。狂言が「なにとて今日は遅く候ぞ」というところや、”恋は曲者”と小歌を歌って絡みを見せるところは当然、2人の間で毎日のように繰り返されてきたやりとりと思われる。また、花散らす鶯を小弓で射るそぶりをしてから殺生戒を守ってみせる芸は、寺の門前で行うゆえの面白さを持つ。その後の清水寺の縁起語り含め、花月が寺の門前で人間関係を築き、かつ評判となるような芸を磨いてきたことが十二分に表現されている。

縁起語りの後、ワキは花月=失った子と確信して名乗りをあげるが、この後のアイの台詞に少しバリエーションがあるようだ。今回見たものは、花月とワキの顔を「瓜を二つに割ったよう」に似ていると述べ、ワキの心を慰めるのに八撥(鞨鼓)を打って舞うことを花月に勧めていた。このあと花月は鞨鼓を打ちながら、天狗に攫われてからの人生、山廻りの有様を語りだす。アイがワキの発言をおかしなことを言うと取り合わず、相手にしない場合は、狂言の発言を無視して花月が自ら芸を始める。

前者は、親子関係が周知の事実となった状態から、後者は、親子関係が認められるかわからないままに鞨鼓を打ちはじめ、舞芸の中で花月がワキ僧とのめぐり逢いを「あの僧に逢ひ奉るうれしさよ」と言ったところで、本人によって関係は認められ、その後すぐにワキについて退場することで劇的な幕切れとなる。

鞨鼓舞をしながらの過去語りは、花月にとっては他の芸と同様に日常繰り返してきた芸の一つであろう。彼は、天狗に攫われてここに至った自らの過酷で数奇な運命を、舞芸に昇華して他の芸と共に披露しながら日々を過ごしてきたのだ。

それをワキの前に披露することは、一緒になって花月の芸を楽しんでいた他の観客(清水寺門前で芸をするということは、当然多数の観客の同席があると想像できる)とワキとを同時に納得させる、素晴らしい手段であった。おそらくいつもはシオリで終わるところ、親子再会を果たした奇跡に喜びを述べ、撥を捨てて、共に帰っていく。

親子の再会という非日常の出来事は、日々繰り返されてきた日常の舞芸の延長上にあるものとして、かくて”有難い”光景ー謡曲となり得たのである。実際に涙が出るかどうかはさておき、ワキと花月の過ごしたそれぞれの辛さを巧く消化して、かつ楽しい武芸から花月自身の辛さにフォーカスし、そこから退場までの持って生き方はまさしく”泣き能”と言えるのではないかと感じた。

謡曲は、基本的に詞章に小異あれども、結末まで大幅に違うものは少ない。しかし、このわずかな差異で、最後の見せ場を見る感覚はかなり変わってくると感じる。どう舞台を面白くするかの工夫は、現代劇では演出家やアドリブの仕事なのだと思うが、謡曲の場合このように詞章面から看取することもできる。謡曲における小異は、あらゆる時代、あらゆる流派の演者たちの工夫の証なのではないかと思う。

演能感想

後先になってしまったが、今回はワキがお若く整ったお顔の方だったこともあり、美少年の喝食面と「瓜を二つに割ったような」の信ぴょう性が妙に高かった。中世、人間は今よりずっと短命で、役者も若かっただろうから、喝食面とさして変わらぬ容貌だったとしても何ら不思議はない。

また、舞台上で放下の能を見たこと自体初めてだったので、喝食面があれほど美しい面とは知らなかった。(特に今回の面がよかったのか?比べないことには不明だが…)横顔など小面のごとき造型で、どちらかというと童子面とか寄りなのかなと勝手に考えていたことを反省した。

シテは濃紺の水衣、季節に合って涼やかに感じた。鶯を狙う所作の大げさなところ、顔を向けるその瞬間に、花月のエンターテイナー性をうまく表現されていたと感じた。

アイ狂言の方もいつも通りお上手なので、粒ぞろいの気持ちのいい舞台を見せてもらった。

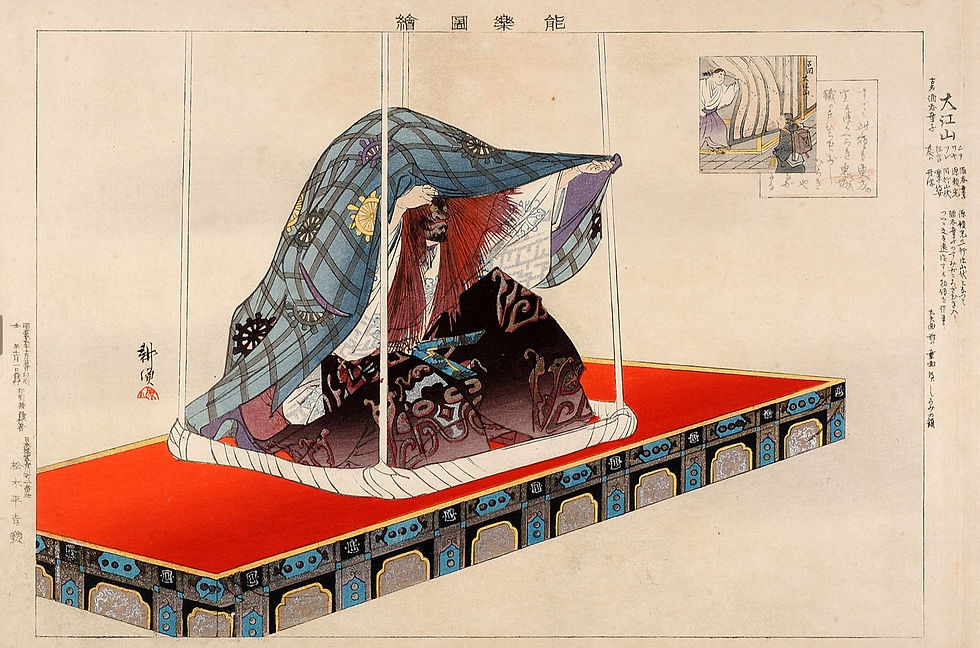

月岡耕漁/能楽図絵「花月」

(AcNo.: arcUP1000、Copyright © 立命館ARC. All Rights Reserved.)

コメント