観能録〈鶏立田〉

- cocon

- 2024年4月6日

- 読了時間: 7分

2024年3月2日 国立能楽堂で行われた金春円満井会の観能録です。

演能は大満足の内容だったのですが、以下は主に演目そのものの話になってます…

鶏はチャボだった

ふざけた章タイトルだと憤らないでほしい。

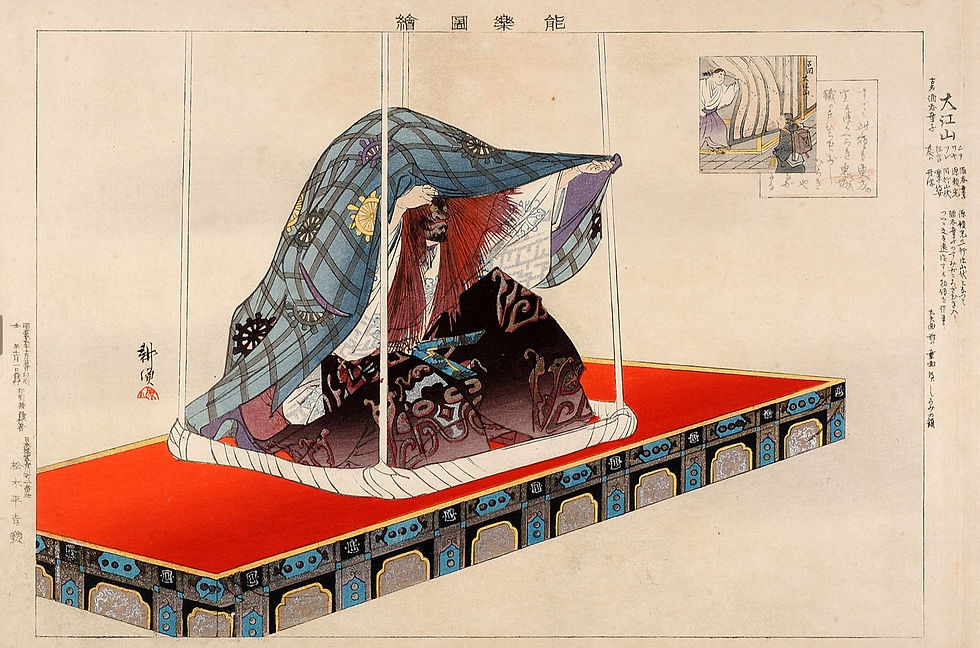

まず私以外でも、能を多少ご存じの方であれば、「鶏の謡曲」と聞けば〈初雪〉を思い浮かべるのではないだろうか。あれは名の通り白い鶏がシテなので、能の冠に載る鶏は白、という先入観を持ってしまっていた。しかし、〈鶏立田〉で後シテの冠に載っていたのは、豊かな色彩のチャボ系の鶏であった(下図参照)。

そしてこの姿に合わせ、後シテの装束は薄朱色で鱗模様の長絹に、浅緑色の大口というものだった。(朱色で鱗模様の長絹は、もしかすると専用の衣裳だったりするのではと思う)

憑き物の能ということで、なんとなく暗く恐ろしい雰囲気を想像していたが、実際は登場人物も多く、見どころに富んだ曲であった。そして、後述するが、現代に通じる面白さがあると感じた。

あらすじ

〈鶏立田〉という曲は、今は金春流のみにある(宝生では幕末まで存在)。なおかつ、昭和に復曲されてからまだ2回しか上演がない(しかも前回は25年前)という稀曲である。以下におおまかなあらすじを示す。

ある秋の日、龍田山へ紅葉狩に出て来た武家の平岡某一行が、神域にいた鶏を、平岡の子息への土産に持ち帰ろうとする。詞章にも「げにげに美しき鶏」とあり、捕えて帰りたくなるような美しさであった。このとき、鶏を土産にすることを勧め、かつ捕獲を行うのは従者(アイ)である。 鶏を捕らえた一行の前に、怪しくも美しい女(前シテ)が現れ、その鶏は「世の常の鳥」ではなく、「忝くも内裡(だいり)より放されたる鳥」、「君と神との放鳥」であるのだと告げ、持ち去ることを咎める。

ここで散々厳しく言われたにもかかわらず、平岡一行は鶏を持ち去ってしまう。帰郷後しばらくすると、平岡のもとへ、あこねの前という女御(側室の1人か)が、俄かに乱心したという報告が入る。平岡は、龍田山での出来事に思い至り、信貴山の阿闍梨(ワキ)に祈祷を行うよう依頼する。祈祷が始まると、鶏の精(後シテ)が現れて、自らを「神のみさき」や「神の使」と述べ、祭壇の御幣を手にして神威を示そうとするが、阿闍梨の祈祷によって五大明王の力が勝り、やむなく退散する、という筋である。

立田山と盗みの関係

前場の舞台となる立田山と〝盗む〟という行為の組み合わせは、本曲の重要な素材である。まずは、前シテが平岡らの盗みを嗜めるとき、伊勢物語筒井筒の段で大変有名な「風ふけば沖つ白波たつた山夜半にや君がひとり越ゆらむ」という和歌を引用して語る部分を見てみよう。

さなきだに立田山。沖つ白波名の立つに。主なき鳥とて鶏を。捕らせて行かせ給ひなば。同じかざしの名をおひて。夜越えずとも立田路の。盗人と言はれて。後に悔ませ給ふな。よしそれまでぞ我も又。さのみは言はじ庭鳥の。八声も立てじ立田山の。紅葉の木かげに入りにけり。中世には、この歌における白波=盗人という解釈が流布していた(※1)。詳述はしないが、能作者もこうした理解が流布していることを前提に、曲の骨組みとして、神の祟りを受け得る罪として、立田山からものを盗むという行為を設定したのだろう。

それでは、盗まれるもの=鶏としたのはなぜか。どうして立田山にいる他の物や動物ではなく、鶏でなければならなかったのだろうか?そして、どうして怒りをなした神は、自ら顕れるのではなく、鶏の精を「神のみさき」「神の使」としたのだろうか?

神使としての鶏、シテ設定の必然性を考える

〈鶏立田〉のシテが「鶏」とされた所以は、前場における鶏の謂れ語りで出てきた「しけいの祭」と深く関わっている。この祭は「四境祭」とされる陰陽道の祭礼であり、神域に内裏からの四手(御幣)を付けて内裏の鶏を放つ行為は、この祭礼の一環であるそうだ。

また、中司由起子氏によると、この祭礼は、疫病をもたらす邪気が道路上から都に侵入することを防ぐために内裏および関所で行われるものだそうで、本曲はこの祭礼をにおける「侵入者と防御者の対立」構造を下敷きにし、前場では立田山を訪れた侵入者である人間・平岡が神域を脅かすことを、後場では、神に仕える存在の鶏の霊(シテ)が平岡の住まう領地へと及んでくることを「侵入と防御の対立が入れ代わっている」さまを描いていると指摘する。(※2)

なるほどこの指摘を承けると、本曲は憑き物による乱心を主眼とはせず、神能とは異なる方法で、神と君の太平の世の有り難さー翻って、偸盗によって神と君の間に水を差す人の愚かさーを描いていると理解できる。

前シテの言葉を信じるならば、立田の明神は「さばへなす神」であり、「君」はそれを「しけいの祭」にて「祭りつけ」たという。つまりは、荒ぶる神としての立田明神らを、祀ることで慰めながら四境祭りを執り行い鶏を放って、守りを完成させていたのである。そこから重要な構成要素であった鶏を取り除くことは、神が「さばへなす」本質を顕にするきっかけとするに充分なものであった。

また、そう言いながらもシテが立田明神そのものではなく、鶏の精であることも、神威を示す一つの方法となっている。「神の使」をシテとすることで、謡曲の中での退散は本体である立田明神そのものの敗北を意味しない。これは、本体の神が追われる筋としないことで、立田明神自身の、神威の程度に限界を持たせない工夫と捉えることが出来よう。

実際、この方法は、初番目物の〈弓八幡〉等で、八幡神ではなく、末社である高良の神をシテとして配していることことに近いだろう。そう考えると、〈鶏立田〉は一部の神能(末社神を出すもの)とネガとポジの関係にあると捉えることもできるのではないか。

これらの曲をじっくり比較してみれば、中世の人々にとって、神とはどのような存在であったかを考える手がかりが見つかりそうな気もする。

また、神能では、四方の関が開かれていることを太平の世の象徴とする詞章を持つものが散見される。道、関、都、領地―それらに象徴される位置関係というものが、いかに中世の人々にとって重要であったことか。位置関係を念頭に置いて、さまざまな謡曲について改めて考えてみるのも、新しい発見につながるのかもしれない。

なんだか「if」ばかりの記録になったが、普段見られない稀曲は、こうして色々なヒント、そして、能というものの奥深さを感じさせてくれる。物語に入り込んで思索できるのは、舞台の完成度の高さあればこそなので、今回の上演に感謝したい。

おまけ…現代に通じる裏テーマ?

※以下は研究的視点ではなく、本当に蛇足も蛇足、お粗末様なおまけの話です。

一つ試みに、穿った見方をしてみよう。

平岡某はたしかに立田の神に対して盗みという罪を犯しているのに、誰もが無事で済む(神が退散する)のはなぜだろう?

「しけいの祭」が疫病をもたらす邪気が境を超えないことを願う祭礼であったことを踏まえると、平岡某が持ち帰ってしまったのは、鶏ではなく、疫病であったと仮定することもできるのではないか。中世では、憑き物は病と近い認識をされていただろう。それに信貴山の阿闍梨は、憑き物落としだけでなく病気平癒の祈祷もした存在だ。あこねの前が快復した場面は描かれないが、もしかすると、〈鶏立田〉は、さばへなす神の示現としての疫病を退けることを予祝的に描いた曲である可能性もあったりする…のではないだろうか。

などと考えていると、何となく、コロナが流行り始めたころに、海を超え、県を跨いでそれががやってくるのをたまらなく恐れていた気持ちが思い出され、いつの時代にも通じるものを感じてしまったりしたのであった。

テクスト引用:

大和田建樹 著『謡曲評釈』第1輯,博文館,明40-41. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/876564 (参照 2024-04-06)

冊子および全文テクストは無辺光様サイトに掲載あり。

(※1)白波を「ハクハ」と読み盗賊の異名とすることは中国の黄巾の乱に由来する。この語の本邦における受容については、原卓志「白波ー盗賊異名の成立ー」(「広島大学文学部紀要」45、42-61, 1986-01-31)を参照されたい。

(※2)中司由起子「〈鶏龍田〉考」(「日本文学誌要」79、102-110,2009-03)

コメント